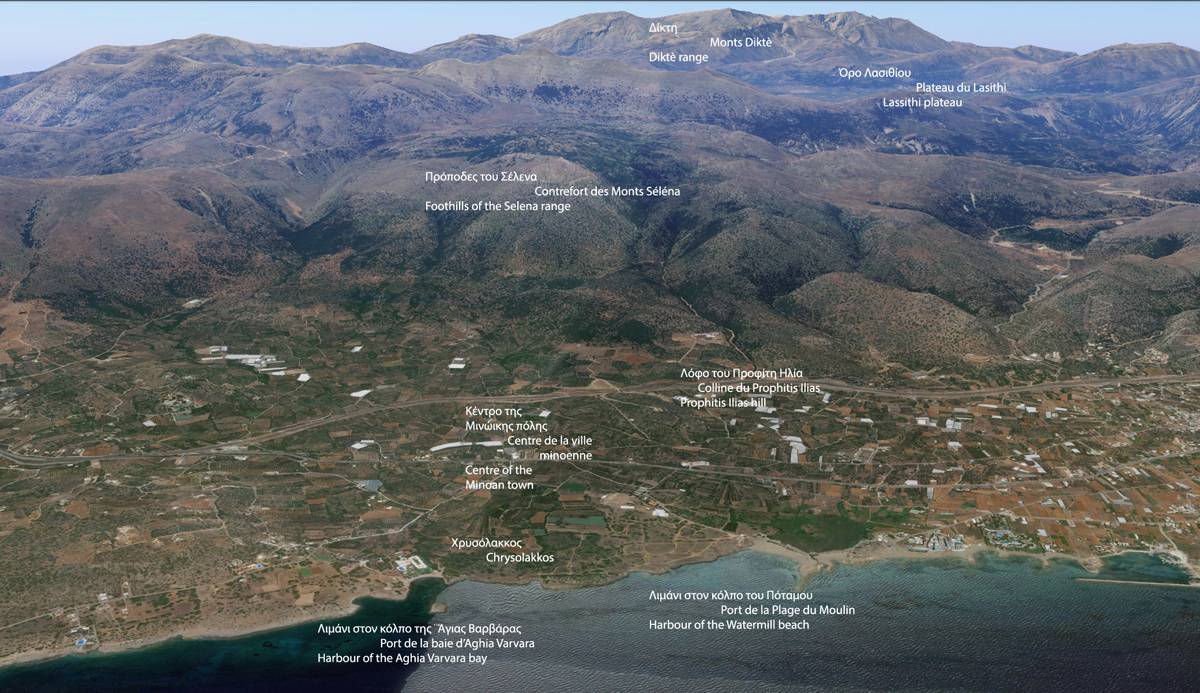

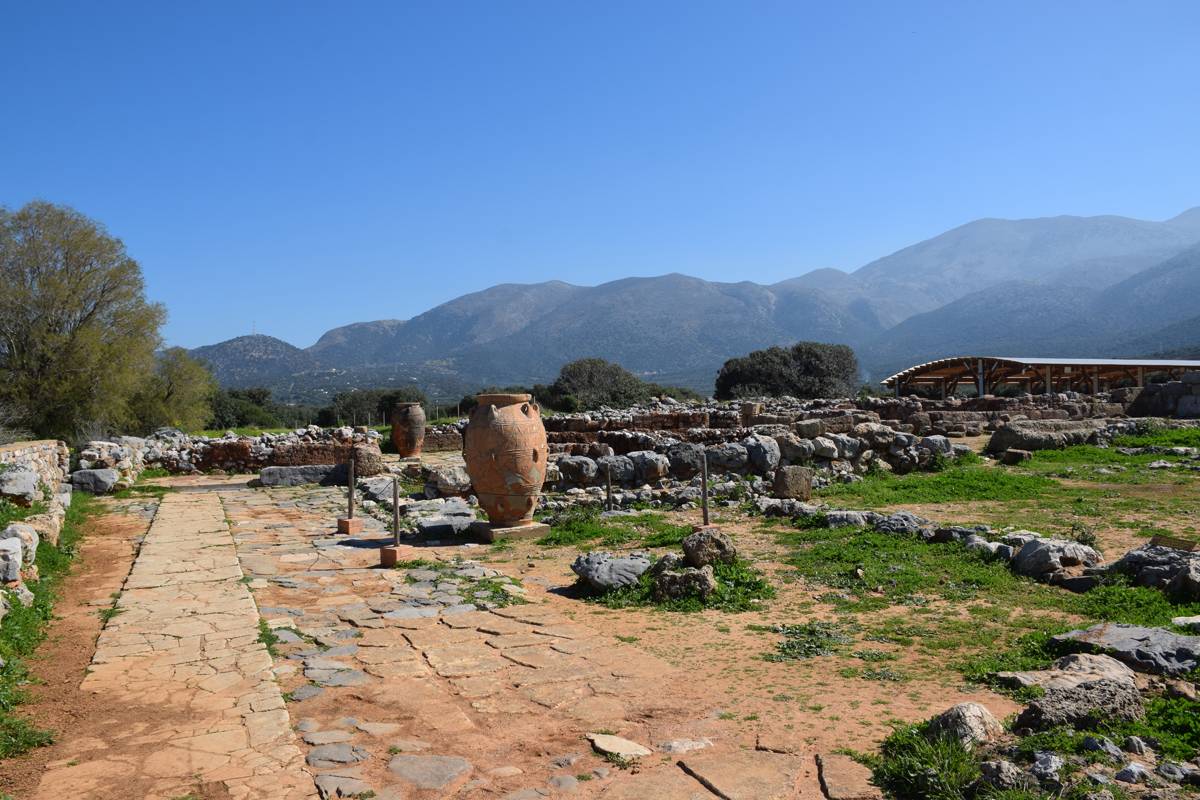

Le site minoen de Malia est situé sur la côte nord de l’île de Crète, à environ 40 km à l’est de Knossos. Les imposants vestiges aujourd’hui visibles sont ceux d’une affluente ville portuaire de l’âge du Bronze crétois (IIIe-IIe millénaires av. J.-C.). Quelques dépôts suggèrent une occupation modeste à Malia vers la fin du IVe mill. av. J.-C. et à l’endroit même du site au début du IIIe mill. av. J.-C., mais c’est à partir de 2450 av. J.-C. environ que l’établissement commence à être utilisé de manière substantielle. Les traces d’habitat deviennent en effet abondantes, et on note la présence de vestiges architecturaux importants sous le Palais et ailleurs dans la ville. La fin du IIIe mill. av. J.-C. témoigne d’une expansion démographique sur le site, principalement indiquée par des dépôts funéraires sommaires dans des anfractuosités du rocher (les ‘charniers’) et par des contextes domestiques. Mais c’est au cours de la période protopalatiale, vers 1900-1700 av. J.-C., que se développe véritablement l’agglomération maliote, un développement nourri par les contacts intenses entretenus par le site non seulement avec le reste de l’île, mais aussi de la Méditerranée orientale. Le Palais est alors construit et l’on voit apparaître dans la ville une série de ‘grands ensembles’, comme le Quartier Mu, la Crypte Hypostyle, le Bâtiment Dessenne et la Villa Alpha, combinant des fonctions résidentielles, artisanales et de réception. Cette période s’achève à Malia par une destruction généralisée vers 1700 av. J.-C., et la reconstruction du site marque ensuite le début de la période néopalatiale (ca. 1700-1430 av. J.-C.). Le Palais est reconstruit et, à l’exception de certains grands ensembles protopalatiaux laissés à l’abandon, Malia continue d’être habitée du XVIIe au XVe s. av. J.-C. (Secteur Delta-Pi, Quartiers Epsilon, Zêta et Nu). Les indices d’une occupation postérieure sur le site se limitent à quelques édifices isolés mais importants (Quartiers Nu, Epsilon et Lambda) à la fin du XIVe et au XIIIe s. av. J.-C., pendant la période dite ‘mycénienne’ en Crète.

L’existence de ruines antiques dans la plaine côtière de Malia est connue depuis le milieu du XIXe siècle. La découverte par les villageois et bergers locaux de sarcophages en terre cuite, de chaudrons en bronze, de fragments de feuilles d’or et de nombreux sceaux minoens attira au début du XXe siècle l’attention de l’Éphore des Antiquités de Crète, Iossif Hazzidakis, qui décida d’entreprendre des fouilles à l’endroit d’une faible éminence rocheuse. Il y découvrit en 1915 un palais et entama ensuite une collaboration avec l’École française d’Athènes. Celle-ci explora en 1921 le Bâtiment de Chrysolakkos où elle mit au jour le célèbre pendentif aux abeilles, et reprit à partir de 1922 la fouille du Palais qui fut entièrement dégagé en plusieurs campagnes de fouilles menées jusqu’en 1932. Autour de cet édifice monumental une ville entière fut explorée à partir des années 1930, avec ses nombreux quartiers d’habitations (désignés pour la plupart par les lettres Alpha à Pi de l’alphabet grec), ses sanctuaires domestiques ou urbains (Sanctuaire MM II, Sanctuaire aux Cornes, Profitis Ilias), sa nécropole, ses places et ses ports, le tout relié par un réseau de rues et de routes assurant la communication au sein de l’établissement minoen et au-delà de celui-ci. Autrefois motivées par le désir des savants français d’explorer les origines préhelléniques de la religion grecque antique, les recherches se poursuivent aujourd’hui sur le site dans une perspective plus large. Édifices monumentaux ou ‘simples’ maisons, biens précieux et exotiques ou objets de la vie quotidienne, fragments de céramique par milliers et restes de faune terrestre ou marine, les données susceptibles d’affiner notre connaissance des multiples aspects de la vie à l’époque minoenne sur le site de Malia continuent d’être soigneusement collectées lors des fouilles et étudiées en vue de leur publication.

Bibliographie

Les travaux effectués sur le site de Malia font l’objet de rapports préliminaires et d’articles qui paraissent régulièrement dans le Bulletin de correspondance hellénique (texte intégral en ligne depuis 2016 / pour les années 1877 à 2010) et dans le Bulletin archéologique des EFE.

Des ouvrages de synthèse paraissent dans la série Études Crétoises.

Quelques ouvrages de référence :

- O. Pelon (avec la collaboration de E. Andersen et M. Schmid), Guide de Malia. Le palais et la nécropole de Chrysolakkos, Sites et Monuments IX, Athènes-Paris 1992 FR

- J.-Cl. Poursat (avec la collaboration de M. Schmid), Guide de Malia au temps des premiers palais. Le quartier Mu. Sites et Monuments VIII, Athènes-Paris 1992 FR

- J.-Cl. Poursat, La ville minoenne de Malia: recherches et publications récentes, Revue archéologique 1988, p. 61-82

- J.C. McEnroe, Architecture of Minoan Crete: Constructing Identity in the Aegean Bronze Age, University of Texas Press, Austin, 2010

- J. Driessen, Malia, dans E.H. Cline (éd.), The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC), Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 556-570

Les manifestations scientifiques enregistrées concernant ce site sont accessibles librement via la playlist Crète de notre vidéothèque.